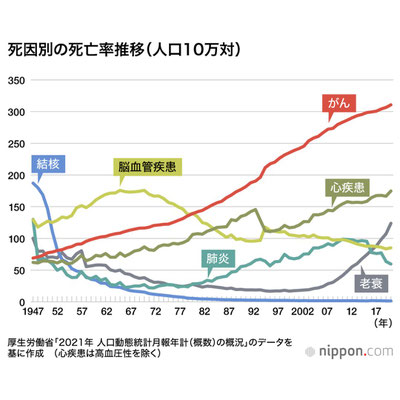

前回は、病人が増えている背景に戦後の食の欧米化があった。

また当のアメリカでは1977年にマクガバン・レポートで、

・精白されていない米。

・豆や雑穀。

・季節の野菜や魚介類、海藻類。

と言った伝統的な日本食が理想だと報告されがんや心臓病の人が減って来ている、

ということを書きました。

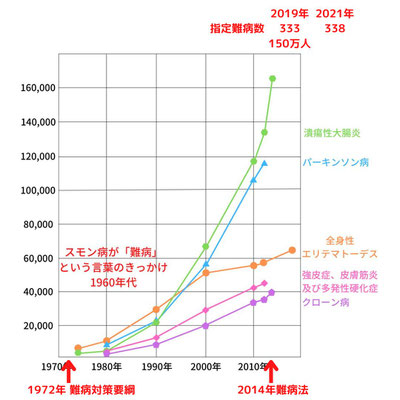

その後の日本では食の変化は、欧米化(肉類・小麦・乳製品)だけでなく、高度経済成長期(1955~1973年)の終わりごろの1970年代から、ファーストフード、コンビニエンスストア、ファミリーレストランなどが出てきました。

●コンビニエンスストア

1983年 6,000店 6,000億円

2020年 58,000店 11兆円

便利さの裏にあるもの 栄養が足りていない?

こうして手軽に食べられたりと便利を追求してきたのですが、その陰では様々な問題もあったのです。

その内の一つに栄養の問題があります。

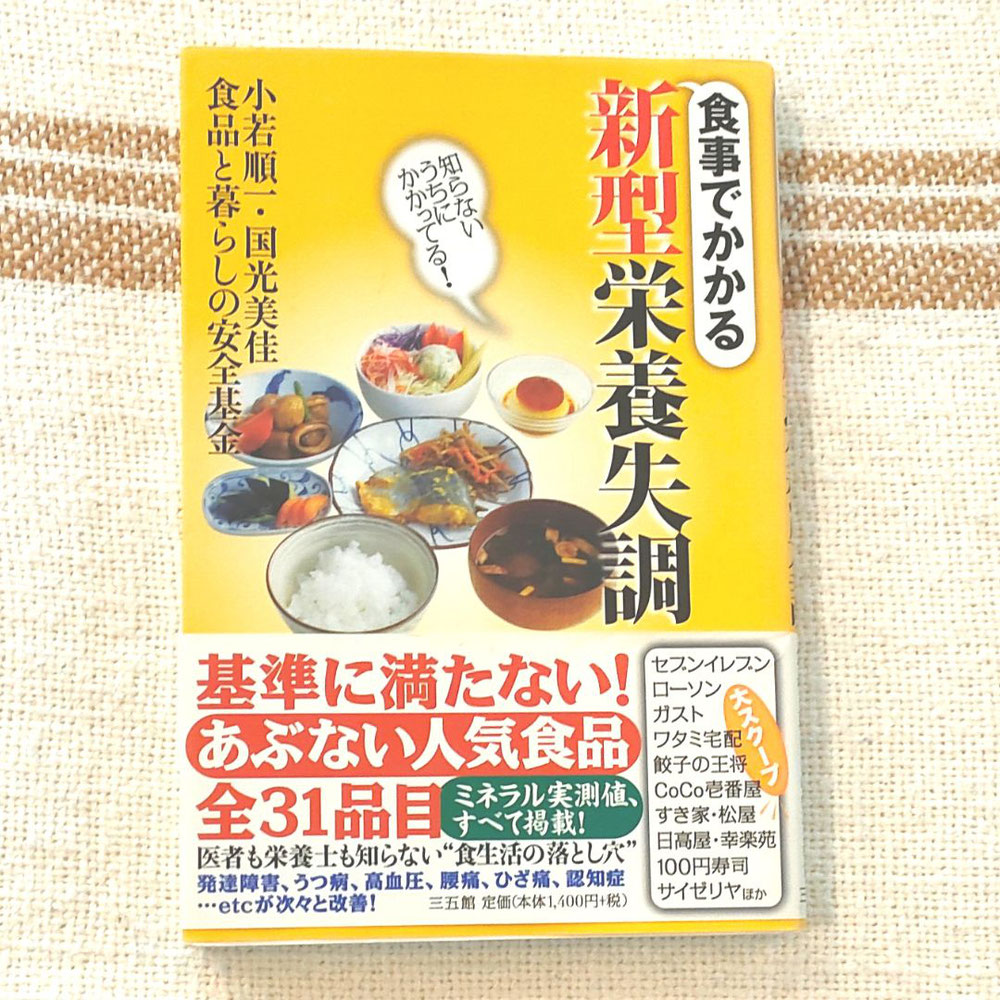

ウクライナ・ボランティア治療でもお世話になった「食品と暮らしの安全基金」代表・小若順一さんは「食事でかかる 新型栄養失調」という本を書かれています。

量は摂っているつもりでも必要なモノが足りていない。

見た目は綺麗かも知れないけど、質が伴っていない。

そのような食べものが多いのだと思います。

この本では特にミネラル不足について書かれています。

「私たちは、実際に30品目以上の食品を購入し、専門の分析機関にミネラル分析を依頼、

カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・銅を検査しました。

すると驚くような結果が次々と出てきたのです」

「私たちの実測では、この三つのミネラルは「ひどく」不足していて、国の基準でほぼ足りているはずの亜鉛と同も、多くの食品で不足していることが判明したのです」

「厚生労働省の食事摂取基準に、現在の食事実態を当てはめると、何千万人もの人がミネラル不足で、新型栄養失調にかかって心身を損ねていることになります」

「しかし、食事でミネラルを補給すると、明かによくなっていく病気や症状があります。

私たちが把握しているだけでも、アスペルガー症候群、高機能自閉症、広汎性発達障害、言葉の遅れ、うつ病、躁うつ病、糖尿病、リウマチ、膝の痛み、骨折後の痛み、冷え性、アトピー性皮膚炎、化学物質過敏症、肌荒れ、認知症、腰痛、肩こり・・・とあり、現在も日々、増加中です」

物事の二面性を意識する

どうでしょうか?

ここではミネラルのことで書かれてありますし、それで実際に良くなっている人もいるということです。

だからと言ってミネラルだけで全てが解決するわけではいでしょう。

でも、必要なモノが「足りていない」という事実は間違いないのだと思います。

私たち自身、経済や便利さを追求してきましたよね。

そしてその恩恵を受けているのも事実です。

そこは感謝ですよね。

しかし、その裏ではこういったマイナスの面もあるのだと知ることも大切ではないでしょうか?

物事には常に二面性があると言うことなのだと思います。

そして、マイナスの面をただ否定したり恐がったりするのではなく、知ったうえで自分で判断できるようになることが大切なのだと思います。

如何によく生きるか、健康に生きるかは、先ずこういったことに関心を持つかどうか。

そして知った上で自分で判断できることが大きく影響するのですね。

知ることで行動に繋がり、生き方が変われば、病気や世の中も変わって行くのではないでしょうか?

それでは次は、食事の変化について、また別の面から書いて行きます。

宜しくお願いします。